前文化部長龍應台認為,如果從今年李國鼎獎兩位得主的人生歷程來看,要衡量一個國家可以先看該國的文化底蘊有多深,再看其信任基礎有多厚。

她指出,如果這個國家沒有「文化底藴」和「信任基礎」,個人固然難以傑出,但即使個人傑出,社會還是脆弱的。

李國鼎科技發展基金會本周一(11/10)將第三屆李國鼎獎頒給宏碁集團共同創辦人施振榮,以及前工研院院長史欽泰,並且請來前文化部長龍應台以「用什麼衡量一個國家 - 從施振榮與史欽泰談起」為題,發表演講。

龍應台後來把演講全文貼在個人臉書上。

以下是她在李國鼎獎頒獎典禮上的演講全文。

用什麼衡量一個國家 - 從施振榮與史欽泰談起

裝訂工

從前有一個小男孩,出生在一個貧窮的家庭裡。父親是個鐵匠,要養活四個小孩。其中老三,大概七八歲的時候,就去送報紙。那時候,人們負擔不起訂報,所以是分享制度。小男孩送完一批報紙之後,等一段時候,要回頭去把報紙一家一家收回,然後再把同一批報紙送去下一波等著讀報的人。

這個七八歲的小孩,到了十三歲的時候,就被送去一家小書店做裝訂工人。當時買書的人買到一本的所謂「書」,都是一落一落散裝的書頁,買書的人得捧著書頁到裝訂商那裡去讓書裝訂成冊。

這個十三歲的小工人,因此有了讀書的機會:每一本送來裝訂的書,他就沒日沒夜地把它讀完,而且詳盡地做筆記。

他發現自己特別喜歡讀跟電機、物理、化學相關的書。不但深讀,而且常躲到老闆的廚房裡,用鍋碗瓢盆跟著書裡的說明動手做各種實驗。

有一次書店的顧客送給他一張門票,是去聽一個化學家的演講。那個年輕的化學家叫做Humphry Davy - 他一個人發現了六種新元素,也用實驗證實了「一氧化二氮」(N2O) 可以用來麻醉。

半導體

距離這個裝訂工少年去聽化學家演講一百四十多年之後的1947,第一個功能性半導體器材在貝爾實驗室被發明了,但走到那一步卻有一百年的過程。第一個關鍵的里程碑,就是在1833年英國的 Michael Faraday,法拉第,第一次紀錄了半導體效應。他觀察到硫化銀的導電性隨著溫度升高會增強。這和金屬的反應相反。

法拉第被稱為「電機工程學之父」,因為他發現了電磁感應現象,製造出世界上第一部馬達和發電機;他提出的「法拉第電磁感應定律」是物理學中的重要定律,影響了許多後世的科學家。

法拉第,就是那個窮孩子裝訂工。

什麼樣的環境、什麼樣的制度、什麼樣的社會,可以讓一個一無所有的窮孩子裝訂工人成為世界的「電機工程之父」?

農漁村的小孩

我們今天齊聚一堂,是為了一件重要的事情:我們要向我輩之中兩位非常傑出的人物致敬。

施振榮先生,我們的 Stan哥,推動高科技業走向品牌,打造人才的生態系,提倡一個以思想為基礎的企業文化。史欽泰先生,結合三個基礎工程 - 技術引進、體制建立、人才培育,為台灣建立了半導體產業和創新生態。

這兩位20世紀的電機、電子工程畢業生成為台灣科技產業的拓荒者,和早他們150年的「電機工程之父」法拉第有什麼關聯呢?

我看見的關聯是這樣的。

1944年出生在彰化鹿港的施振榮,1946年出生在高雄茄萣的史欽泰,都是在一個戰爭後的廢墟裡長大的小孩。他們的個人家庭或許並不特別貧窮,可是他們的家國,卻是落後的、貧窮的。

鹿港這個小孩,三歲就失去了父親;不上學的時候,他在雜貨店裡幫媽媽賣鴨蛋,第一次接觸數學,就是在公斤、台斤之間換來換去,加減乘除,算出正確的幾毛錢,把鴨蛋賣出。

茄萣鄉這個小孩,是在村裡村外都瀰漫著濃濃魚腥味的環境中長大的。颱風帶來豪雨,豪雨引來海水倒灌,淹沒了整個村子;水退了之後,滿地泥濘。漁村裡的男人,在刺骨的冬夜,摸黑上船去補烏魚。碰上海上暴風,有些漁船不再回頭,村子裡的小孩有時候在沙灘上會發現一條人腿,被魚吃出很多洞。

我知道,因為,我是個茄萣的小孩——大一時,帶了我的外國老師來茄萣,拍下這張照片。背景一片破敗。你說,怎麼會選這樣一個地點拍照呢,不覺得尷尬嗎?

不覺得,因為我不知道這叫貧窮,叫落後。

我出生那一年,1952年,施先生八歲,史先生六歲。我們是同代人。那是什麼「時代」呢?

時代與時代

1952年,台灣的每人國內生產毛額大約是200美元,農業佔比32%,外貿佔比低於10%,國民的平均壽命只有53歲,而成人的識字率只有58%。我們的爸爸媽媽拼命生孩子;人口增長率是4%,意思是說,在我們的五十年代,台灣每一年多出三十萬人,當時的高雄市人口大約30萬;我們每一年多出一個高雄市。

在這樣一個貧窮的農業社會起點上,這兩個孩子成長、成熟。1976年,風華正茂時,施先生創業,開始耕耘這片土地;史先生到了美國,去「取火種」——普羅米修斯式的火種,準備有一天把「火」帶回來照亮自己的故鄉。

今天的家園,是以他們兩位為代表的一代人的耕耘與照亮所創造的——不要忘記,這一代人包括孫運璿、李國鼎這樣的典範人物。

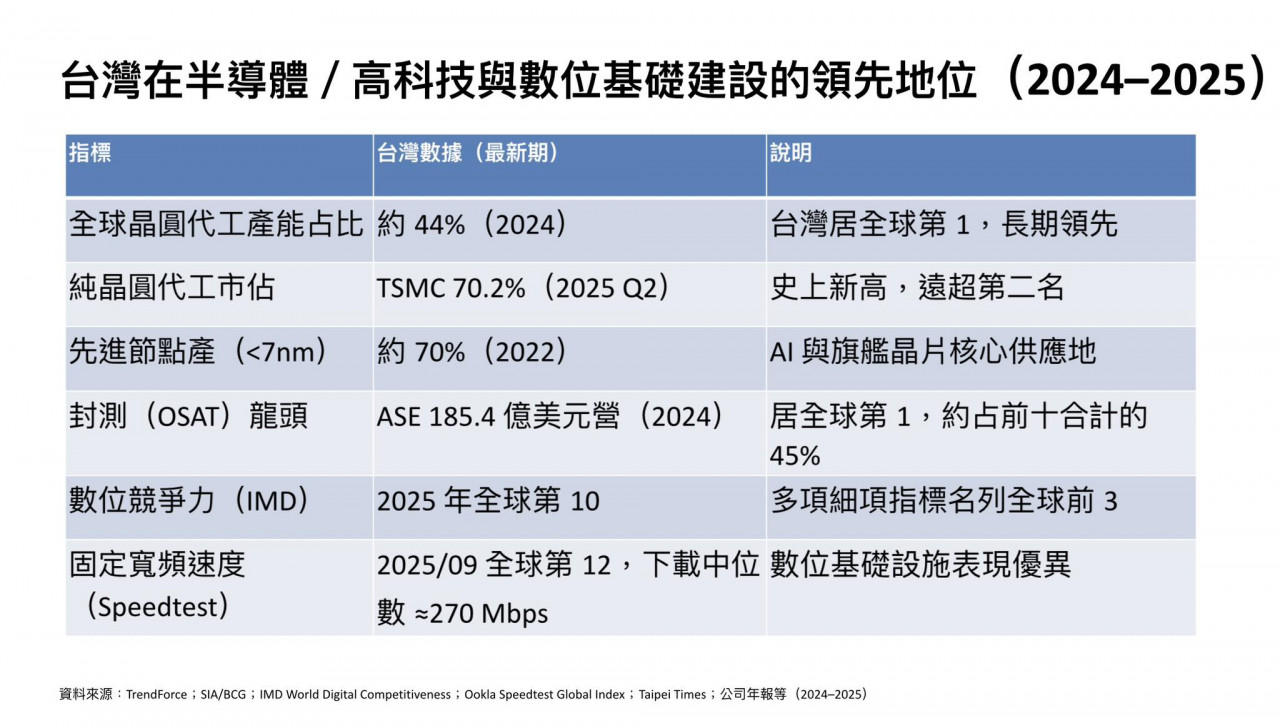

這是金字塔的底端,而尖端是長這樣的(圖)。

這個圖表告訴我們的是:先進製程 、封裝測試 、供應鏈完整,構成台灣半導體的護城河,而之所以可以維持那麼長期的競爭力,是因為台灣有不懈的高等教育、研發能量、良好的企業治理。

文化底蘊

我沈思的是,究竟是什麼,使得兩個—和我一樣——在貧窮、落後的農漁村小鎮成長的小孩,在半個世紀以後得以創造出一個世界頂尖的科技社會?

就如同我曾經沈思,是什麼使得倫敦一個家徒四壁的裝訂工少年,變成一個世界頂尖的「電機工程之父」?

表面上,學徒法拉第的知識探索起點是一片一無所有的空地;然而不是這樣的,他的起點,是眼睛看不見的「文化底蘊」:歐洲的啟蒙運動在他1791年出生以前已經如火如荼開展了幾乎一百年。啟蒙運動的核心就是對科學、理性、實證的熱切追求。皇家協會在1660年就成立了,宗旨就是鼓勵全體國民參與科學講座;印刷術普及以後,各類的科學書籍在大街小巷流傳。

法拉第的個人小家是「貧窮」的,可是他的「國家」大環境卻是富有的;他的起點,其實是一個社會累積了一百多年的思想追求,因而才會有那麼多人買書,讓他裝訂,讓他接觸知識;因而才會有那麼多的民間講座,讓他上了一個沒有入學門檻的大學。裝訂工人法拉第就是在聆聽了一場化學大師的演講之後,科學的大門,對他打開了。

貧窮的少年工的「文化底蘊」,就是18世紀的啟蒙思想;整個社會對理性、科學、實證的重視,就是他呼吸著的氧氣、沐浴著的陽光,讓他走得高、走得遠。一百多年後的愛因斯坦,牆上掛著三個他所尊崇的前行者的畫像,法拉第在愛因斯坦的牆上。

那麼,在貧窮、困頓、落後的1950年代,施振榮和史欽泰這樣的台灣孩子——他們的氧氣和陽光,是什麼呢?

出去,就是為了回來

我是1975年到美國留學的。飛機降落洛杉磯,學長開車來接我。我們的車子上了高速公路,車流堵塞,一路停停走走。我問他一個問題:「為什麼這邊車道的車子都是紅燈,對面車道來車都是白燈?」

1975年的我,沒看過高速公路。

到了大學小鎮,遠遠看見餐廳的玻璃和燈光,我不敢走進去,心想:太豪華了。

那個餐廳,是平價連鎖餐廳 Burger King.

1969年,史欽泰赴美深造,那正是阿姆斯壯登陸月球的那一年,史欽泰第一次搭飛機,踏上美國的土地,和我一樣,看見燈火燦爛,他的震撼是:「美國怎麼這麼亮?」沒有說出的問題其實是:台灣,故鄉,為什麼這麼暗?

茄萣鄉的「暗」,在我的記憶中非常具象;有一天晚上,在主要大街上騎著腳踏車,突然碰到一個東西,很大一坨,不是石頭,因為軟軟的。街上一片昏暗,下車彎腰細看,是一頭母豬帶著七八隻小豬,睡在路中心。

史欽泰踏上美國第一步,心裡就知道:「出去,是為了回來。」

回來?回來為了誰?當然是自己的故鄉,自己的國家。

施振榮1976年創業,不斷地翻新、不斷地創業,到了80歲再創業,決心設計「零碳排船舶」,要「為台灣創造下一個具有價值的產業。」你會發現,從青年到老年,人們問他創業初衷,他答覆的頭三個字,永遠是「為台灣」——為台灣創立品牌、為台灣培養人才、為台灣開創「王道」企業文化。施振榮其實不姓施,他姓「為」,名叫「台灣」。

而追蹤他的一生軌跡,你會發現,驅動他的其實是一個非常簡單的理念,來自從兒子三歲就開始守寡的勤儉持家的母親,她說:「做一個有用的人。」這個兒子把這句話作為人生座右銘,一生追求,他的「有用」,就是「為台灣創造價值。」

氧氣和陽光

生在戰後的廢墟,長在貧困的鄉村,施史這一代人——包括了很多今天台上台下的你和我,在困頓落後的時代裡,和法拉第一樣,腳下其實並非一無所有;他們呼吸著的氧氣,是一種深遠的文化傳統——「個人對大我要有承擔」,所謂「士不可以不弘毅」,那個「大我」既是國家,也是鄉土;他們沐浴著的陽光,是一種因為憂患而強韌的精神號召——國家落後,所以我更要堅毅卓絕。

他們成長的年代,是一個物質非常匱乏、但精神力量極為飽滿的時代;是一個相信「個人的努力能改變國家命運」的時代,也是一個相信「國家的強盛,必須由每一個人共同承擔」的年代。

在那個時代,「責任感」比「成功」更被讚許;「集體」的榮譽感高於「個人」的得失。鄉下孩子知道要刻苦讀書,不只是為了自己能翻身,更是為了讓家人幸福,讓社會更好。

那是一個相信努力不會白費、相信個人奮鬥一定要回饋國家的年代。

如果說,他們的個人成功是花朵,那麼,我們可以說——那個時代、那個社會,就是長出花朵的土壤。

得到一些,失去一些

然而,當我們轉身看今天,時代精神已全然不同。

我們得到太多了:個人更自由、社會更開放、價值更多元。這其中,個人的選擇被極大化,每個人都被鼓勵去「做自己」。

但在這個個人解放的過程裡,我們同時也失去一些珍貴的東西,譬如,「我們」的概念變得模糊,「社會責任」被市場邏輯稀釋,「成功」再也不是與「國家進步」並列的目標,而成為個人品牌的代名詞。

在這樣的環境中,我們可能看到比從前更多才氣縱橫、創意奔放的青年——但他們像是一顆一顆閃亮的星星,卻不是一個星座。傑出的個人不斷誕生,但集體的方向感與共同的願景,卻逐漸淡化。

要星星,更要星座

所以,當我們今天向施振榮、史欽泰先生致敬時,值得思考的,不僅只是他們的個人成就,而是他們所代表的一個價值體系:

他們讓我們看到「專業傑出」可以與「家國責任」並存,「個人成功」可以和「社會公益」相連,知識與技術,可以成為一種公共的良知。

他們的歷程提醒我們,人才從來不是孤立的現象,而是時代的映照。如果渴望繼續看到他們這樣的人物,那麼我們不僅只要寄望於個人的奮發,更要反思:我們如何重新建立那種「彼此連結、相互信任的社會」,那種讓人願意承擔、願意合作、願意為共同願景而努力的環境。

所以,用什麼來衡量一個國家呢?注視施、史兩位先生的志業軌跡,我會說,要看第一,一個國家的「文化底蘊」有多深,提供多大的個人發展的可能,第二、一個國家的「信任基礎」有多厚,使得每一個個人都心甘情願地飲水思源、努力付出。沒有「文化底藴」和「信任基礎」,個人固然難以傑出,即便個人傑出,社會還是脆弱的。

如果說,「創意產業」要我們培養一顆一顆的星星,那麼「文化底蘊」和「信任基礎」要培養的,就是是一座一座的星座,就是一整片燦爛的星空。

延伸閱讀:

施振榮當年為何公開宣示,不交棒給三位子女?因為「對小孩子不公平、對員工不公平,對我的錢也不公平」!

天下雜誌 ...

由龍應台 - Lung Yingtai 發佈於 2025年11月11日 星期二